「これ知ってる?山口県名物黄色いガードレール」

車に同乗していたK女史が笑いながら窓の外を指差した。

一瞬なんのことかわからなかったが、車窓をよくよく見ると、いつもは白いはずのガードレールの色が日焼けたオレンジ色をしている。

「山口県は柑橘類の生産が盛んで、夏ミカンが名産品だからその色のガードレールにしたらしい。面白いでしょ」

K女史の言葉につられて、外を眺めて見るとあちらこちらのガードレールもみなミカン色をしている。これが新緑の山並みや、街中を流れる川の水面に不思議とマッチしている。白のガードレールよりもミカン色のガードレール、悪くない。旅情として南国西国が出迎えてくれているような気持ちになってくる。

私たちは新山口駅から車を借りて、長門湯本温泉へと向かっている。

山口宇部空港に降りた私は新山口駅行きのバスに乗った。バスは30分ほどで新山口駅に着く。そこでK女史と待ち合わせてレンタカーで一路長門湯本温泉へと向かっているのだ。

私が今回山口県を旅しようと思った理由は二つある。一つは山口県が未踏の地であったこと、そしてもう一つは長門湯本温泉の近くにあるという萩焼の集落で萩焼の作家たちと会ってみたいと思ったからだった。

長門湯本温泉は600年ほど続く名湯で、近年公衆浴場のリニュアルを契機に、旅人と温泉街の新たな関係性を築きはじめているらしい。

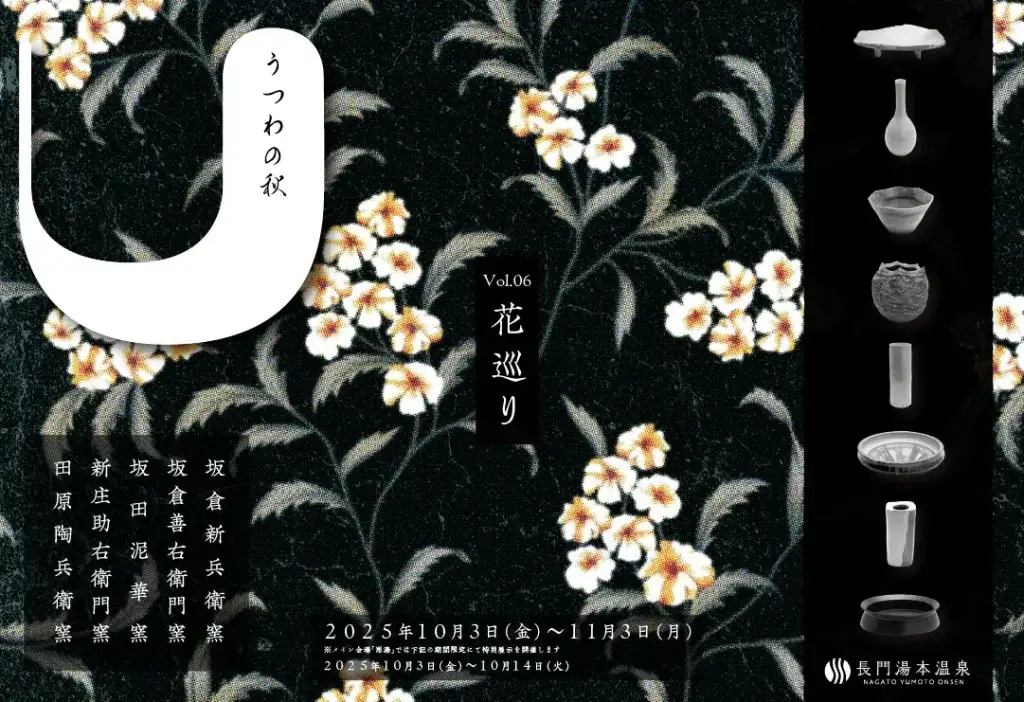

その温泉街で毎年秋になると『うつわの秋』という催しが行われている。

長門湯本温泉の上流には萩焼の集落があり、この集落で焼かれている焼き物を「深川萩」という。この深川萩の魅力を温泉街と共に知ってもらおうと企画された催しが『うつわの秋』というわけだ。

深川萩の作家たちと温泉街のまち作り会社が一緒になって開催している。

今回で6回目を数える「うつわの秋」。

工芸などのキュレーションに造詣が深いK女史は数年前からこの「うつわの秋」に関わっておられる。

今年はテーマを「花めぐり」とし、萩焼深川窯振興協議会から「花とのコラボレーションをしたいが誰かおらぬか?」ということで、光栄なことにタナカをご紹介いただいたところお呼びがかかったというわけだ。

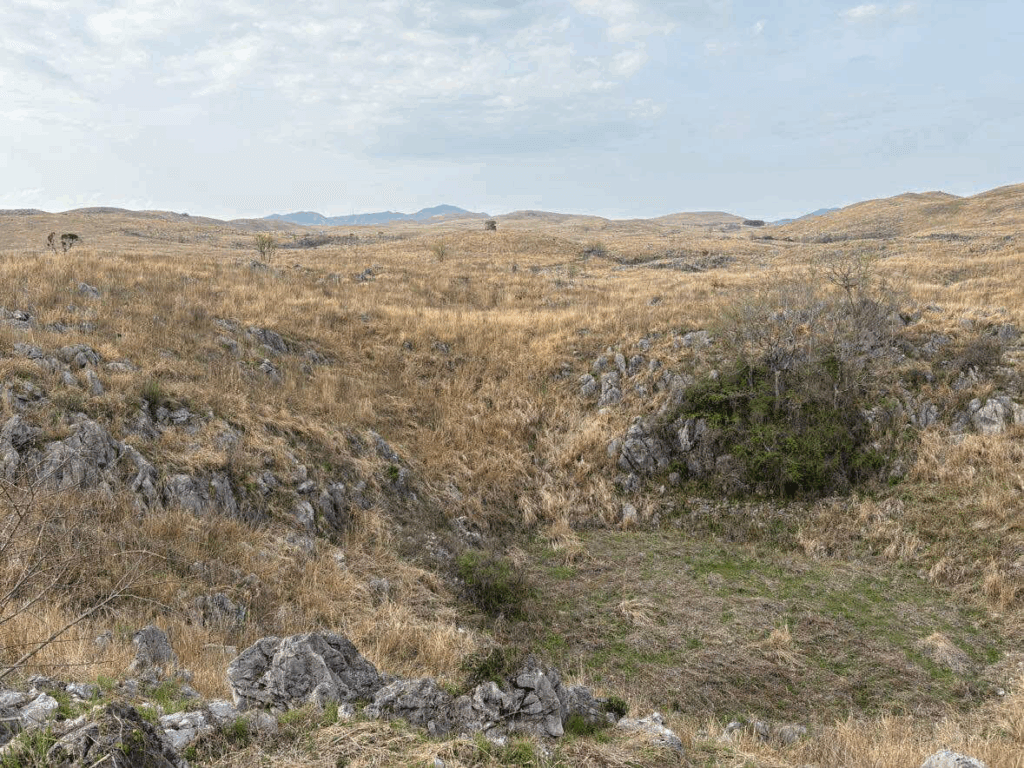

車は新山口の駅を出発して、風景の中に流れるオレンジガードレールを横目に進む。海辺の空港に着陸したと思ったらものの1時間弱で山間部のワインディングロードを進んでいる。

そう、山口県は本州の最西の地であり、最北の青森県の下北半島が同じように、「突端」的狭さを持つ土地でもあるのだ。

つまり本州が窄まった部分なのだ。

空港から車で陸路を行く時、瀬戸内海に着陸したのにすぐに山間部を抜け、日本海に出ることができる。神戸あたりから日本海へ抜けようと思ったら随分な時間がかかってしまう。それに比べ山口県は海と海が近いのだ。そのことに私は驚いた。この2つの海の近さが豊かな「長州」を作ったのではないか。そんな空想が湧いてくる。

瀬戸内海から日本海を目指す。

その日本海に出る、ほんの少し手前に長門湯本は位置している。

道路標識には「秋吉台」や「下関」、そして「長門」「萩」の文字がチラホラ見えるようになってくる。

そんな地名を眺めていると、私はかつての「長州」にやって来たのだと、マジマジと実感するようになっていた。

田中 孝幸