いわゆる「食」に関してである。

私は「食」に関して巷で噂のお店や流行りの料理店へ行きたいと思う気持ちはほとんどないように思う。しかし、40歳も半ばになってくると、「おいしい」と「心地いい」の自分だけの基準のようなものは出来上がっている気がする。

食の「おいしさ」と「心地よさ」は、とても複合的なものでありながら、結局は自分のその時の気分=モードに素直でいられるかどうかに依るところが大いにある。

私の東京での仕事場の近くには、気取らない喫茶店と街中華、欲をいえば蕎麦屋とボトルがキープできる馴染みの酒場があれば永遠にそれだけでいいと思っている。

喫茶店のパンとデザートがおいしいと120点である。

あとは、気分に任せて、どこかの街へ出かけて行けばいい。

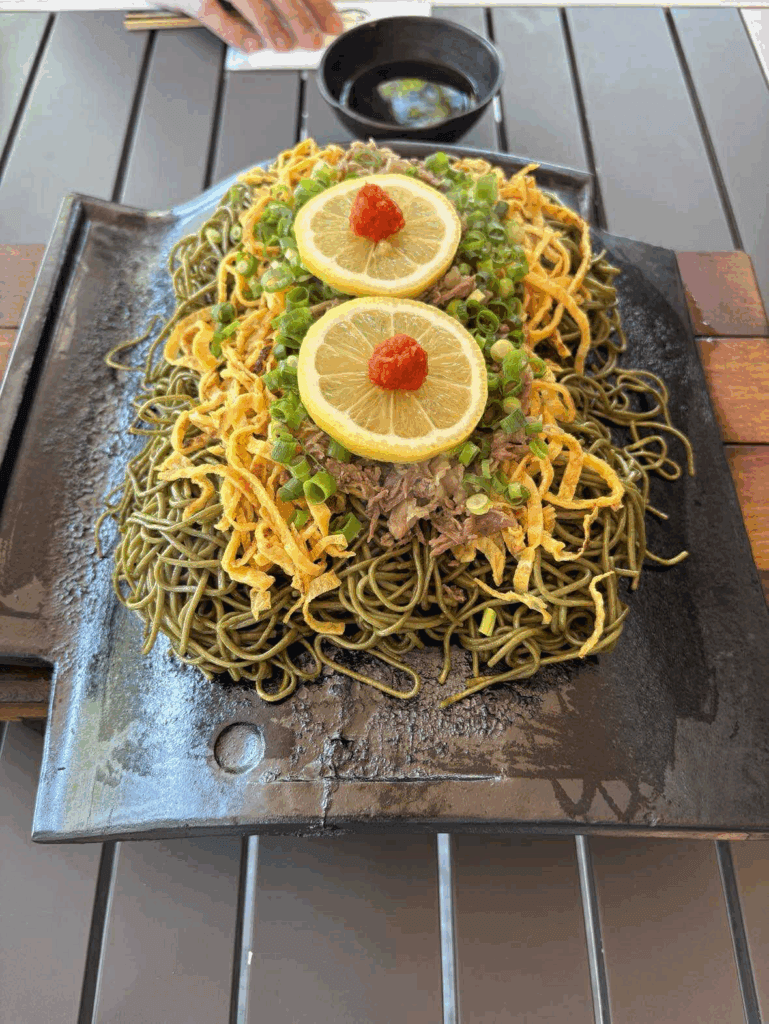

長門湯本温泉で、最初に口にしたのは「瓦そば」なるものだった。

K女史、瀧口淑女に案内されて入ったのは、音信川沿いの古民家「柳屋」。

二階建ての古民家が今様にリノベーションされている。

室内に入ると、香ばしい香りが漂っていた。

「ジュウゥ〜」という食欲をそそる音と湯気の向こう側には、ロイド眼鏡をかけた和製エルビス・コステロ風を彷彿とさせるような男性がいらっしゃった。

この柔らかな和製エルビス・コステロはシンボロンさんと呼ばれる、長門湯本のデザインコンシェルジュ兼実業家のような方である。もちろんデザイナーさんである。今回の「うつわの秋」「陶の花」でのシンボロンさんのご尽力には感謝しかない。

4人で古民家の裏庭が望めるテラス席に座ると心地よい晩春初夏の風が吹いていた。

「お腹結構空いてます?空いてたら大盛りでもいいかもですね」瀧口さんに進められるまま大盛りを注文してみた。

この「瓦そば」なるもの聞くのも食すのも初めてだった。

結論から言えば、この瓦そばはとても私の口に合った。

この蕎麦があるならば長門湯本で腹が減ったらここに来ればいい、と安心感を覚えるほど美味かった。

焼かれた石州瓦の上に茶蕎麦がのり、蕎麦の上に錦糸卵、レモン、もみじおろしが重なっている。

黒紺の瓦に緑黄朱の彩が良い。それを醤油ベースのほんのり甘めのつけだれにつけていただく。少しずつ茶蕎麦を崩して食べるうちに、蕎麦が瓦の上でほのかに焼けていく。最初はツルッからシットリ、そしてパリパリへ。食感が変化するのも楽しい。

「美味い上に、どこか、野営で食べてるような野趣スタイルがいいですね」と私が言うと、「もともとは昭和のはじめに下関の方で始まった料理らしいんですよね」とシンボロンさんが教えてくださった。

東京に戻った後に少し調べてみると、瓦そばは「西南戦争の時代に薩摩兵士たちが野戦の際に瓦を使って肉や野草を食したスタイルに倣って発案された」ようである。昭和の初期にそのエピソードを元に下関で長州人が発案した郷土料理であるらしい。

言うなれば、「瓦そば」は郷土料理界の薩長同盟と言えなくもない。

現代に坂本龍馬が生きていたらさぞ喜んだことだろう、、、

ところで。

この瓦そば、一緒に食す人間関係にはご注意を。

2人前以上からは熱した一枚の瓦上に蕎麦が2人分のせられて運ばれてくる。

手前と向こうでなんとなく蕎麦がふた玉分あるのがわかるが、上に乗ったレモンを中心として「あなたの分わたしの分」の境界線を目分量で図らねばならぬのだ。

今風に言えば、ワンプレートに2人分が盛り付けられていると言えばいいだろう。

腹の減り具合、男女差などで食べるスピードが異なると、ついつい箸を伸ばして、一方が相手がたの蕎麦エリアまで侵食してしまう恐れがあるとみた。

言うなれば、瓦上での領地の取り合いに発展する可能性があるのである。

気心知れた仲はいっそう仲良く、微妙な距離感の人とは神経質になりながら相手を慮りながら食べる郷土料理かも知れない 笑。

ぜひ、友人知人恋人同士、取引先の人とも、「共食の極み」をご体験くださいませ。美味いよ、瓦そば!

長門湯本の「食」について全てを語れるほど私の長門湯本「食」経験値はまだそれほど高くはないのだけれど、お気に入り飲食店は他にもある。

長門湯本温泉を通る道路の道幅は適度に狭く、対面の家々やお店の気配がお互いに良くわかる。

道ゆく人にもガラス越しの店内から手を振ったり、挨拶したりできる距離感が本当にいい具合のバランスを保って育まれている気がするのだ。

加えて、それは長門湯本にお店を構える店主たちのキャラクターによるところが大きいのだと思う。

「café&pottery 音」と「365+1BEER」は、はす向かいで対面するそれぞれカフェとクラフトビールのお店である。

「音」は音信川のほとりにある古民家をリノベーションしたカフェで、深川萩作家の器を中心としたギャラリーも併設されている。店長の和代さん手作りのケーキやデザート、美味しいコーヒーがいただける。

和代さんはご自身で育てた果実などで自家製シロップなども手作りされていて、このシロップを使ったソーダーがなんともうまい。

夏に訪れた際には、その品良き甘さと果実の食感が、乾いた喉と身体に沁み渡った。

和代さん自身、洋菓子製作のキャリアをお持ちだけでなく、様々なクラフトや美術、家庭菜園やアウトドアなど、きっと様々な好奇心と探究心をもお持ちなのだと思う。

「音」はいつも明るくそれでいて落ち着いた空気が流れている。朝に昼に夕に。

きっとそれはこのお店に立つ和代さんの醸すリズムと空気によるのだろう。

長門湯本の入り口に和代さんの立つお店「音」ありである。

旅人たちよ、ぜひとも。

この「音」のはす向かいに、『湯』のネオンサインが掲げてあるお店がある。

ここはクラフトビールの醸造場。大きな銀色のタンクがガラス越しにも眺められる。ちなみにこの『湯』サインはかつて公衆浴場に掲げられていたネオンサインの「湯」の一文字。

大阪から移住された有賀さんご夫妻がビール制作と販売もされている場所だ。

醸造所に併設され出来立てのクラフトビールを飲めるスペースを一般的に「タップルーム」と呼ぶらしく、そのタップルームもこの365+1BEERには併設されている。

道を歩きながらガラス扉の向こうをのぞけば、このタップルームのカウンターに座って出来立てのビールを、作り手の有賀さんご夫妻がグラスに注いでくれるというのはなんとも趣向がいい。カウンターのテーブルの銅板色と壁のブラウンのカラーが相待ってなんとも全体的に「琥珀な空間」なのも色気がある。グムグムと飲み始めると、鼻からクラフトビールの香りがスゥーと抜けて香る。夕方、この香りの向こうに道ゆく人たちを眺めて飲むビールは至極である。

有賀さんはビール制作販売の他にも都市計画に関するコンサルティング業もされているとのこと。自ら街で暮らし、街で仕事を起こし、街に育てられ、街を育てる一翼を担ってらっしゃる。

地に足つけて「環」を実践されているように私には感じられた。

私は有賀さんのバイタリティーと朗らかなお人柄に惹かれるのである。

以前、帰郷する直前に悠々とK女史とタップルームでビールを飲んでいる時。

私が長門湯本から山口宇部空港へ帰る際にあてにしていた乗合バスが満席で乗ることができないことが急遽判明して、飛行機に間に合わない可能性が出て来た。

その時、有賀さんは考えられ得る交通手段のルートをいくつも瞬時に調べて丁寧に教えてくださったことがある。本当にありがたかっただけでなく、瞬間的に反応して調べてくれる姿が、いつもそういう反応が自然とできる人なんだなぁ、と思わずにいられないほど自然体だった。

有賀さん、その節はありがとうございました。

にもかかわらず、私の勘違いで、その後、空港までドキドキハラハラの奔放劇を繰り広げることになったのですが、その話はまたいつか。

和代さんも有賀さんご夫妻も、出身地ではない長門の街に暮らし、魅力を感じ、そこに素直に反応できる心を持ってらっしゃるように思えてくる。

おそらく旅する人にとって、長門湯本温泉に限らず、旅の魅力は一つではない。

温泉、風景、文化景勝地、食、などなど。

しかし、結局はやはり「人」なのだと思う。

「どこに行くか」の先に、「誰と出会うか」、「どう出会うか」、「どう出会おうとするのか」そんなところに旅の魅力の核のようなものがあるのだろう、と私は思っている。

それは同時に、旅する人自身が世界への開き方を楽しめるかどうかということかもしれないのだが。

田中 孝幸