飛行機の席は空いている限り窓際の席を取ることにしている。

これまでも国際線でも国内線でも窓側を選んできた。確かにトイレに行く時に隣席の人に気を使わなければならないという点もあるが、それも旅の醍醐味だ、と思えなくもない。

4月の春風に仰がれて羽田発山口宇部空港行きの飛行機は西へと向かっている。窓の外を眺めながら様々な思いが浮かんでは消えていく。目的が仕事であれ何であれ、窓から外を眺めながら自分の内側をのぞいているようなこの瞬間の為に旅をしているのではないかとさえ思えてくる。

やはり日本列島は美しい。

かつて「美しい国、日本」というスローガンを掲げた政治家がいたような気がするが、まさに機上から眺める日本の海山川街は本当に美しい。

眼下には小さな漁船たちが朝日を受けて小魚のように輝いて見えている。

羽田を発って1時間弱、瀬戸内海上空だろうか。

頭の中にある日本地図と窓の下に見える地形と照らし合わせてみる。

碁盤模様の京都上空を過ぎ、河川が湾へ流れ込む大阪を過ぎて数分、入り江が散見されるあたりは祖父が戦時中を過ごした呉だろうか、広島の三角州がはっきりと見える。やがてその先には宮島が見え始める。そんな風に旅の風景は通り過ぎて行く。

いつも感じるのだが、上空から眺めると瀬戸内海という海が、長江やナイル川のような大河に重なって見える時がある。悠久の時の流れの中で、文明や物流の源流にもなってきた大河のように。

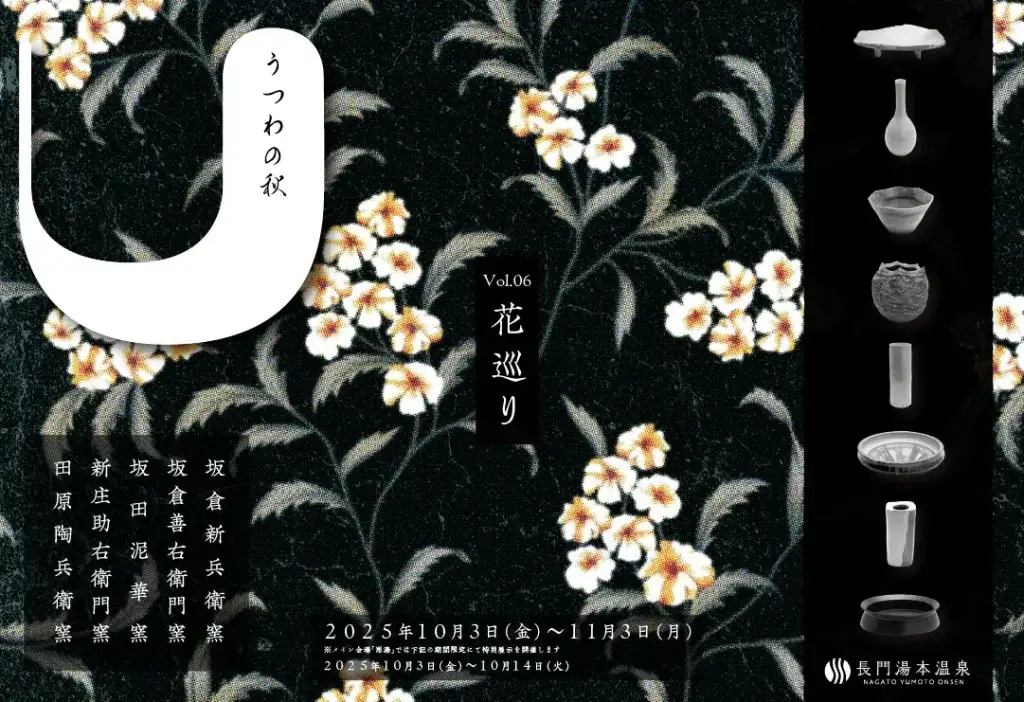

果たしてこの瀬戸内海と日本海に挟まれた山口県という土地、その北部に位置する長門とはどんな街なのだろうか。そして湯本という地にはどんな文化的源泉が湧き出しているのだろうか。

飛行機は徐々に高度を下げている。

窓右手に連なるように見えていた本州がまもなく終わろうとしている。

下関と門司を隔てる関門海峡が視界に入った時、機体は急に大きく旋回してUターンをした。着陸する山口宇部空港にはどうやら南から進入して着陸するようだ。

その瞬間、私は「ハッ」とした。

私は大きな勘違いをしていたことに気付いたのだ。

漠然と山口県は瀬戸内海と日本海に挟まれた土地だと思っていた。

しかし、今視界に入った関門海峡こそ、あの平家滅亡の壇之浦の地でありながら、幕末にはイギリス艦隊と一戦交えた長州・馬関の地、まさに山口県ではないかと。

つまり、山口県は2つの海に面した土地ではなく、関門海峡というもう一つの大河のような海にも面していた3方を海に囲まれた場所だったのだ、と。

そして本州の最西端でもあるのだ、と。

脳裏に、ユーラシア大陸を陸路で旅しながら西の果てポルトガルのサンタクルスという小さな岬に辿りついた時のことが浮かんだ。作家・檀一雄が「火宅の人」を書き上げたという小さな家をこの目で見たくて私は旅をしたのだった。

あのポルトガルも西の果ての地だった。

大航海時代、船であらゆる海や運河を抜け世界を席巻したポルトガルの海の民。

「西の果てと、海」

妙に自分の心が高ぶっているのを感じた。

私は今、空から本州の西の果てを眺めながら、その地へと降りようとしているのだ。

田中 孝幸