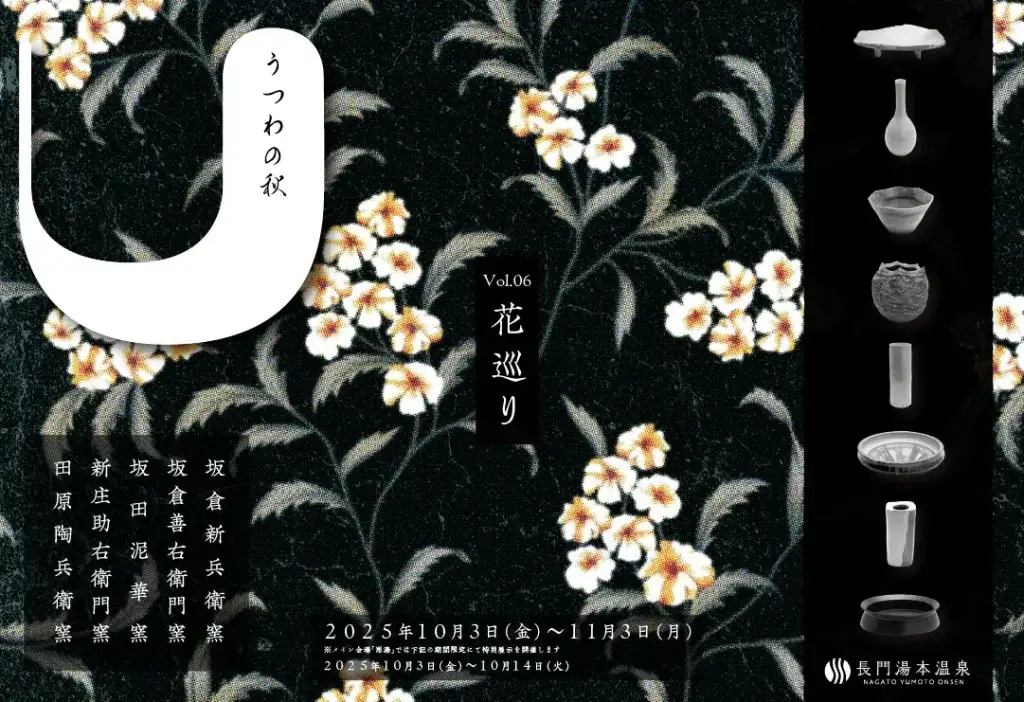

今回の「うつわの秋」では特別企画として、花司/flower artist・田中孝幸氏を迎え、深川萩の作家とのコラボレーション展示を開催いたします。

田中氏が初めて長門の地に足を踏み入れたのは、2025年4月17日のこと。

二日間をかけて深川萩五窯を有する三ノ瀬の地を巡り、各窯を訪問し、作家たちと語らい、器に触れ、谷の移ろいを五感で感じながら、展示のイメージとコンセプトを紡ぎ始めました。

10月11日から三日間にわたり開催する特別企画「陶の花〜光は今日も降り注ぐ〜」。

その日に向けて、田中氏はその後も幾度も三ノ瀬を訪れ、作家と対話を重ね、土地の植物に触れながら、確かに広がるイメージを育てていきました。

次回からは、この企画に至るまでの物語を、田中氏自身の綴る言葉とともにお届けしてまいります。