vol.06 〜花巡り〜

2025年10月3日(金)〜11月3日(月)

2025年10月3日(金)~10月14日(火)

長門湯本温泉の秋、今年も約360年の歴史を誇る深川萩と茶の湯の文化が温泉街に豊かな彩りを加えます。「うつわの秋」では、秋の温泉街を舞台に、隣り合う窯元集落である三ノ瀬に続く深川窯の伝統、そこに息づく作り手の気品をそのままに味わっていただく時間をお届けいたします。

お知らせ

うつわの秋2025~オープニングセレモニー&各会場レポート~

「うつわの秋」が多数のメディアにて紹介されています

陶の花〜第四便〜

うつわの秋2025:POP UP企画をまとめました

ご挨拶

長門湯本温泉では、2020年の温泉街リニューアル以降、「オソト天国」をテーマに、温泉街のそぞろ歩きを楽しめるまちづくりに取り組んでいます。同年に始まった「うつわの秋」は、深川窯の全5つの窯元、8人の作家が長門湯本温泉街に出展し、三ノ瀬に息づく萩焼文化を温泉街で体験いただける催しで、まちづくりの一環として、温泉街に点在する展示会場や店舗を巡りながら、深川萩の作品や催しを楽しんでいただけるよう、毎年さまざまな試みを重ねてまいりました。

第6回目となる本年のテーマは「花巡り」。花司/Flower Artist・田中孝幸氏をお招きし、三ノ瀬深川窯の里で、深川萩の作家による花器と、土地の草花を組み合わせた特別展示を開催いたします。また、温泉街の各店舗でも、街歩きの中でさまざまな“花の彩り”とともに萩焼の魅力を幅広くお楽しみいただけます。秋の温泉街をそぞろ歩きながら深川萩の魅力をご堪能いただけるよう、温泉街のスタッフ皆でお迎えいたします。

萩焼深川窯の歴史と出展作家

萩焼は、豊臣秀吉が朝鮮に出兵した16世紀末、文禄・慶長の役(1592~97)の際、毛利輝元公が朝鮮李朝の陶工 李勺光・李敬を招致したことに始まります。その約半世紀後、 承応2年(1653年)蔵崎五郎左右衛門が同族の勘兵衛とともに、現在の長門市深川湯本三ノ瀬での独立窯業を願い出て許しを得たのち、赤川助左衛門、同助右衛門一族、最後に李勺光の孫・山村平四郎光俊も移住し、明暦3年(1657年)、「三ノ瀬焼物所」が創業されます。ここから約360年、「三ノ瀬深川窯」は茶陶器として確たる地歩を占めながら発展を遂げています。2020年から開催している「うつわの秋」には、三ノ瀬深川窯の全5つの窯元、8人の作陶家が出展いたします。

VIDEO: MAKOTO YASUMORI

坂倉新兵衛窯

坂倉善右衛門窯

坂田泥華窯

新庄助右衛門窯

田原陶兵衛窯

陶歴

1983年 山口県長門市に生まれる 父は十五代坂倉新兵衛

2007年 東京藝術大学美術学部彫刻科卒業

2009年 同大学大学院彫刻専攻修了

2011年 京都市伝統産業技術者研修修了

帰郷 作陶に入る

2017年 明日への扉(ディスカバリーチャンネル) 出演

2019年 長門市役所新庁舎 陶壁

ブレイク前夜(BSフジ) 出演

現在形の陶芸萩大賞V 佳作

2020年 初個展 開催(新宿柿傳ギャラリー)

2022年 坂倉正紘展(山口井筒屋)

萩 坂倉正紘展(日本橋高島屋)

2023年 萩 坂倉正紘展(京都高島屋)

萩 坂倉正紘展(横浜高島屋)

2024年 十六代 坂倉新兵衛を襲名

2025年 襲名記念 坂倉新兵衛展 (全国各地にて開催)

1949年 山口県長門市に生まれる 父は十四代坂倉新兵衛

1972年 東京藝術大学彫刻科 卒業

1974年 同大学院陶芸専攻 修了

1978年 十五代坂倉新兵衛を襲名

1984年 日本工芸会正会員

1989年 山口県藝術文化振興奨励賞

1993年 ロサンゼルス日米文化会館に於いて個展

1997年 ニューヨーク深川萩四人展に出品

1998年 明治村茶会にて野点席、立札席担当、及び歴代展

2000年 パリ萩焼四百年展に出品

2004年 山口県選奨受賞

2009年 東京、山口で還暦展開催

2012年 日本工芸会理事就任、日本工芸会山口支部幹事長

2013年 山口県指定無形文化財「萩焼」保持者認定

2014年 佐川美術館にて「新兵衛の樂・吉左衛門の萩」展

2019年 旭日双光章受章

2024年 新兵衛を正紘に譲り、改号。坂倉一渓と名を改める。

1969年 山口県長門市生まれ

1994年 神戸芸術工科大学 工業デザイン学部 卒業

1996年 多治見市陶磁器意匠研究所 修了

2006年 十代坂倉善右衛門 襲名

2009年 「山口伝統工芸展」朝日新聞奨励賞

2013年 「陶美展」入選

「萩の陶芸家たち展」審査員特別賞

2014年 萩大賞展 審査員特別賞

2017年 日本伝統工芸展入選

2020年 山口伝統工芸展 朝日新聞社賞

2021年 山口伝統工芸展 支部長賞

日本工芸会正会員認定

2025年 陶美展大賞

1978年 十五代坂田泥華(慶造)の次男として生まれる

2012年 京都市伝統産業技術者研修 修了

2012年 京都堀内長生庵に内弟子入塾、兼中斎宗匠、

分明斎宗匠に師事

2016年 三ノ瀬に帰郷し、萩焼深川窯にて作陶に入る

2019年 長門市役所新庁舎 陶壁

1950年 十三代寒山(忠相)の長男として生まれる

1977年 東京藝術大学大学院彫刻専攻修了

1978年 京都市工業試験場陶磁器研修生修了

1980年 日本伝統工芸展入選(以後も入選を重ねる)

1982年 山口県美術展最優秀賞(同八四年)

1983年 日本工芸会正会員/防長青年館陶壁(山口市)

1987年 山口県芸術文化振興奨励賞

1991年 山口県社会福祉会館陶壁(山口市)

1993年 大英博物館収蔵

1994年 下関社会保険健康センター陶壁

1997年 ニューヨーク深川萩四人展に出品

2000年 パリ萩焼四〇〇年展に出品

2005年 山口県選奨受賞

世界陶磁ビエンナーレ国際ワークショップ

(韓国)参加

2009年 慶尚南道茶碗展(韓国)セミナー講演

「萩藩御用窯と銘茶器」〜伝統の萩焼〜展

(毛利博物館)

2016年 日本工芸会理事就任、日本工芸会山口支部幹事長

2018年 山口県指定無形文化財「萩焼」保持者認定

1985年 新庄助右衛門窯十四代貞嗣の長男として生まれる

2010年 早稲田大学卒業

2013年 京都市伝統産業技術者研修修了

父のもとで作陶を始める

2017年 萩傳流 -若手作家六人展 ―

(新宿柿傳ギャラリー)

2019年 長門市役所新庁舎 陶壁

1951年 十二代陶兵衛の長男として生まれる

1975年 武蔵野美術大学大学院修了

これより二年間唐津にて修行 師 中里重利先生

1977年 荒川豊蔵先生のもとに互窯会結成

1985年 東京日本橋高島屋にて個展

(以後、各地にて個展)

1990年 日本伝統工芸展入選

(以後、入選を重ねる)

長門市教育文化振興奨励賞

1992年 十三代陶兵衛を襲名

1993年 日本工芸会正会員

1997年 ニューヨーク深川萩四人展に出品

シアトルにて個展

1999年 山口県芸術文化振興奨励賞

2000年 『やきもの探訪』(NHK-BS)出演

パリ萩焼四〇〇年展 に出品

2011年 還暦記念展を各地にて開催

2015年 芸術文化功労 山口県選奨

現在 日本工芸会山口支部幹事長

1982年 十三代陶兵衛の長男として生まれる

2005年 東京藝術大学彫刻科卒業 / 卒業制作菅原賞

2007年 同大学大学院美術研究科彫刻専攻修了

横浜美術短期大学にて非常勤助手勤務(〜22年)

2010年 美濃にて修行(師豊場惺也先生)

2011年 父十三代陶兵衛に師事作陶に入る

2016年 日本伝統工芸展入選(9回)

山口県美術展優秀賞

2017年 京畿国際陶磁器ビエンナーレ二〇一七出品(韓国)

2018年 エッフェル塔茶会及びフランス各地での展示と講演

2019年 山口伝統工芸展日本工芸会山口支部長賞

長門市役所新庁舎陶壁/ 日本工芸会正会員

2020年 日本陶磁協会現代陶芸奨励賞

2022年 法基陶磁国際公募展 大賞(韓国)

2023年 現在形の陶芸 萩大賞展Ⅵ 佳作

2025年 緑ヶ丘美術館にて個展(奈良県生駒市)

メイン会場

会期:2025年10月3日(金)~14日(火)

時間:10:30~17:30(会期中無休)

長門湯本温泉のメイン会場「恩湯」では、会期中期間限定の特別展示を行います。長門湯本温泉を象徴する「恩湯」にて、深川萩五窯八作家の作品の展示を行います。

時間:10:00~16:00

休:水・木

音信川沿いのカフェギャラリー「cafe&pottery音」では、カップやお皿など、より日常に取り入れやすい作品の展示、販売を行います。

時間:8:00~11:30/13:30~19:00(平日)

8:00~19:00(土・日・祝)

休館日は大谷山荘公式HPにてご確認ください

まちの番台では、深川萩作家と地域の花屋「山村豊華園」のコラボレーション企画として、多肉植物の鉢植え作品を展示・販売いたします。個性豊かな多肉植物を深川萩のうつわに丁寧に寄せ植えすることで、現代のライフスタイルに寄り添う“生きた工芸”を提案いたします。うつわの新たな魅力を、この特別なコラボレーションを通じてぜひご体感ください。

期間:10月3日~11月3日

場所:まちの番台

※全て1点ものとなります。売り切れの際はご容赦ください。

会期:10月11日(土)〜10月13日(月)

時間:10:00〜16:00

会場:三ノ瀬公会堂(長門市深川湯本 三ノ瀬深川窯入り口付近)

googlemapはこちら>

大学卒業後、出版社勤務を経て独学で花の世界へ。花卸市場勤務時にベルギーのアーティスト:ダニエル・オスト氏と出会い協働後、独自の活動始動。花・植物などの自然要素を表現ツールの中心に据え、文脈と物語性を重視した作品は多方面で好評を得る。

作品制作、空間デザイン、クリエイティブディレクションを中心に、国内外企業とのコミッションワーク、連載対談、企画演出など多岐に活躍。代表作には、雑誌「婦人画報」での巻頭連載『東京百花』など。東京の街や有名建築物を舞台に花をいけ、川上弘美や辻村深月など12人の女性作家からの寄稿文と共に独自の花世界を紡ぎ出した。人類学者で京都大学前総長の山極壽一、映画監督の大森立嗣、劇作家の平田オリザ等との対談「work magic NARA」、BMWやGoogleとのコミッションアートワーク、企画演出など、その他多数。

www.takayukitanaka.com

POPUP企画

「うつわの秋」の期間中、深川萩を手に取っていただき楽しんでいただける企画をご用意しております。

山口県を代表するガストロノミーレストラン「mitsuwa」が「橋の上のレストラン」に登場。自家農園で育てた野菜や、山口ならではの食材をふんだんに取り入れた珠玉のコースを、絶景の橋の上という特別な舞台でお楽しみいただける貴重な機会です。

日程:2025年10月4日(土)・5日(日)

時間:①12時〜 ②17時〜

会場:長門湯本温泉 一ノ瀬橋 (天候によっては会場が変更になる場合があります)

定員:各回8名まで(予約制)

料金:18,000円(ペアリング付き)

※ペアリングはアルコール、ノンアルコールをお選びいただけます

深川萩のお茶碗であけぼのカフェのどらやきと共に長門湯本温泉 のお気に入りの場所で野点を体験していただける茶箱セットをご用意しております。

期間:10月3日~11月3日

時間:11:00~16:00

場所:あけぼのカフェ(界 長門)

料金:1,000円

お申し込み:カフェにて直接お申し込みください

※あけぼのカフェに展示している萩焼も手に取ってご覧いただけます。スタッフにお声掛けください。

365+1 BEERでは、深川萩3名の作家の手による個性あるビアマグに、それぞれと合わせた長門湯本で醸造するクラフトビールを注いだ、特別な飲み比べセットをご提供します。

※飲み比べの提供は10/10(金)からとなります。

※料金や提供時間はInstagramにてご確認ください。

365+1BEER Instagram>

公式グッズ

期間中、うつわの秋の期間だけのオリジナルクッキーを販売します。深川萩をイメージした抹茶味の茶碗型のクッキーを楽しんでいただけます。お気軽にお土産としてお持ち帰りいただけるよう、菓子箱と個包装をご用意しております。

期間:10月3日~11月3日

場所:恩湯会場・まちの番台・cafe&pottery音・おとずれ堂他

時間:店舗営業時間

料金:菓子箱/2,500円(税込)・個包装450円(税込)

※個包装の販売はcafe&pottery音のみとなります。

※数に限りがございますので売り切れの場合はご容赦ください。

こちらの商品は大変人気のため、オンラインにて事前予約を受け付けています。(数量限定・恩湯会場でのお渡しのみ)ご希望の方は、下記のボタンよりお申し込みください。

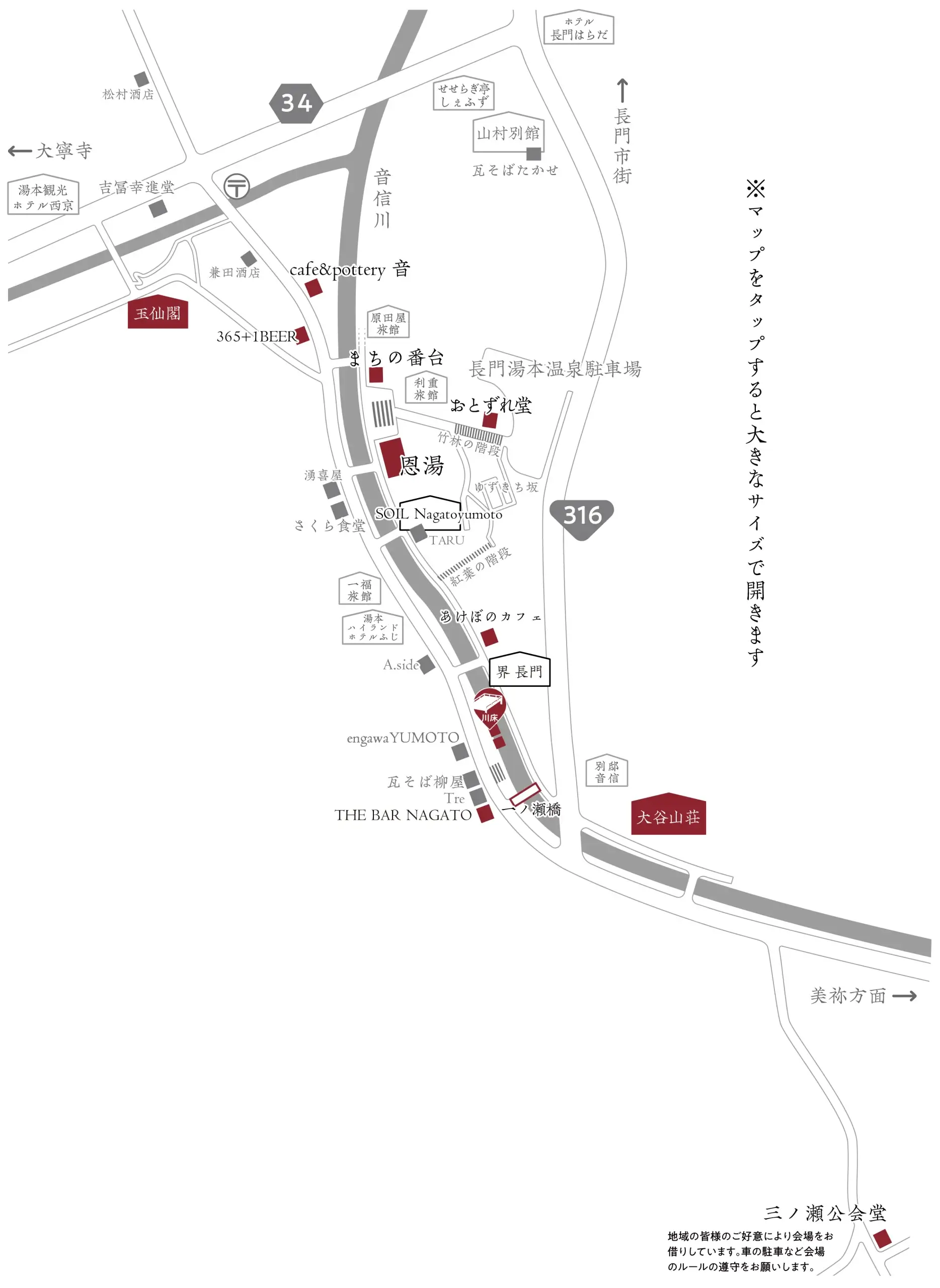

アクセス

ダウンロード

うつわの秋フライヤーをpdf形式にてダウンロード可能です

長門湯本温泉は、山口県でもっとも古い約600年の歴史をもつ山間の温泉郷。3年間に及ぶリニューアルを終えた温泉街には、川沿いにのびる飛び石や川床、街中を照らす幻想的なライトアップのほか、長門焼き鳥や瓦そば、クラフトビール醸造所など、楽しめる場所がたくさんです。

主催:萩焼深川窯振興協議会, 長門湯本温泉まち株式会社

Copyright © 萩焼深川窯振興協議会 All rights reserved.